スイセンノウ(酔仙翁)が咲きだしました。

何年か前に、温室の外の空地に飛んできた種から生えて開花したものを、鉢に取ったのが最初の出会いでした。

その後、増えたものを庭等に植えると、こぼれ種でスイセンノウだらけになったこともあります。

銀色のフランネルのような茎や葉に、小花なれど濃いピンクの花がコントラスト鮮やかです。

・ 2012.6.7 フウランの花摘み

・ 2012.6.27 泥棒が帰ってから縄をなう

| 戻る | トップへ | 販売品コーナーへ | 購入のご案内へ | 送料のご案内へ | お問い合わせへ | レポートコーナーへ |

2012.6.7 フウランの花摘み

暦は早くも6月になり、梅雨入り間近となりました。

日本に自生する植物は、太古から四季の移ろいの中で進化してきたのでしょうが、気温・日照・降雨などのうち梅雨の長雨をどうとらえてきたのでしょう。

この時季に成長を加速する植物は多いのですが、梅雨の長雨の中で咲くフウランの花も人々を楽しませてくれます。

フウランの花は夕方から夜にかけて匂いを発する虫媒花ですから、雨時の夕方に飛ぶ昆虫を目当てに進化してきたのでしょうか。

それともそういう性質の花があったから昆虫の方がそれに合わせて進化したのでしょうか。

はたまた偶然の出遭いもあったかも知れません。

そんなことを想ううちに、今年もフウランの開花が始まりました。

夕方にフウランの花が咲いた鉢や切り花を机の上に置いて香りを楽しむのも良いものです。

クレマチスの結実です。

つやのある羽毛の束がカールして球形になっているのが、工芸品であるかのような面白い造形です。

たびたび登場するホヤ(サクララン)の咲き始めです。

肉厚の花弁がろう細工のようです。

一つずつ開いていくたびに周りが押しやられて、全体の半球形を広げていきます。

上の写真の2日後に満開となりました。

全開になって何日か経つと、花からさらりとした甘いしずくが出てきます。

これを見かけるとつい指にとってなめてしまいます。

今のところは蜜をねらう昆虫がやって来ないのが幸いです。

品種名不明のエアープランツが花を開き始めました。

たいそうなつぼみの割にはシンプルな花です。

異国情緒にあふれる花といいますか・・。

これもまた品種名不明のミニミニランがつぼみを出しました。

写真右の株の全幅は32mmで葉幅は最大7mmです。

このランは花咲Jが20年以上前に同僚と初めて行って最後になった東京ラン展の売店でみやげに購入したものです。

このミニミニランに関しては、ただでさえ忘れやすくなった記憶が全く定かではないのですが、徐々に枯らして減ったとはいえ当園に20株ほどあります。

子株はほとんど出さず、売店で大量に買うはずもなく、そうすると自分が無菌播種で増やしたとしか考えられません。

平成元年〜5年くらいまでは趣味で無菌播種を始めて、やたらに種をフラスコに蒔いていました。

割と小さなカヤランもやったような記憶がかすかにあり、おそらくこのランも無菌播種で増やしたと思います。

このランは人工授粉してやらないとほとんど種をつけないのですが、この極めて小さな花と種からよく実生させたと我ながら感心しています。

その当時も近眼だったので近くのものはよく見えたのですが・・・。

鉢植えカンノンチクの根張りで鉢が割れました。

植物の底力といいますか、成長力はあなどれないもので、昔、当宅のブロック塀沿いに花咲Jが植えた紫モクレンは生長がすこぶる旺盛で、その根はブロック塀の基礎コンクリートを割るほどでした。

枝の新梢は切っても切っても毎年2m近くも伸び、やむなく伐採となりました。

この2鉢のカンノンチクも樹勢強健で、というより花咲Jが植え替えをしないからでありますが、乱暴にも根の力こぶで割と厚い直径27cmのプラスチック鉢を割ってしまいました。

自分が困るだろうに・・・。

このパワーには脱帽です。

同じ植物でもモクレンやカンノンチクと違って、可愛いフウラン(えこひいきではなくただ小さいから)の根は、ヘゴ材に着けると自由自在に伸びてゆき、凹みがあれば見境もなくその中に入っていくことがあります。

凹みに潜った根の行先は、行き止まりにあって伸長を止めることもありますが、時にはどこをどう通ったのかヘゴ材を貫通して裏から出てくる根もあります。

でも可愛いランの根にばか力はなく、ヘゴ材を割るようなことはありません。

小さなフウランの根が、それでも力強く伸びていく様子を見るとたのもしく感じます。

フウランの開花の先陣を切って花咲Jの交配フウラン「淀ノ海」の花が咲きだしました。

未登録ではありますが、名の由来は「淀の松」×「青海」ということからの芸のない命名です。

花は距が短く、受け咲き花の立ち咲きです。

なぜか、ほかのフウランより1,2週間早く咲きだすのが特徴です。

花咲Jの園芸作業は今、フウランの花芽摘みに精を出しているところです。

2012.6.27 泥棒が帰ってから縄をなう

去年9月に静岡県浜松市に上陸した台風15号に続いて、6月19日、この時期としては珍しく台風4号が紀伊半島に上陸した後、愛知県豊橋市に再上陸しました。

豊橋市と当市は湖西市を挟んで隣接しており、当市内も暴風雨が吹き荒れました。

15号の上陸時の気圧は950HPでしたが、4号の再上陸時は965HPでした。

今回の台風は進行速度も速かったのですが、海水を風で巻き上げ、大きな塩害を残しました。

当宅のある地域は海岸から直線距離で約8km離れているのですが、農作物の葉や新芽は黒変し、庭木・街路樹の葉は枯れて落葉が多大です。

友人宅は海岸から17km離れているのですが、やはりナスやトマトの野菜が塩害にやられたとのことでした。

台風がもたらす雨も大きな視点でみれば恩恵なのでしょうが、未来にはこの強大なエネルギーの一部でも有用にコントロールできるようになればいいのですが。

暦は早くも6月になり、梅雨入り間近となりました。

日本に自生する植物は、太古から四季の移ろいの中で進化してきたのでしょうが、気温・日照・降雨などのうち梅雨の長雨をどうとらえてきたのでしょう。

この時季に成長を加速する植物は多いのですが、梅雨の長雨の中で咲くフウランの花も人々を楽しませてくれます。

フウランの花は夕方から夜にかけて匂いを発する虫媒花ですから、雨時の夕方に飛ぶ昆虫を目当てに進化してきたのでしょうか。

それともそういう性質の花があったから昆虫の方がそれに合わせて進化したのでしょうか。

はたまた偶然の出遭いもあったかも知れません。

そんなことを想ううちに、今年もフウランの開花が始まりました。

夕方にフウランの花が咲いた鉢や切り花を机の上に置いて香りを楽しむのも良いものです。

クレマチスの結実です。

つやのある羽毛の束がカールして球形になっているのが、工芸品であるかのような面白い造形です。

たびたび登場するホヤ(サクララン)の咲き始めです。

肉厚の花弁がろう細工のようです。

一つずつ開いていくたびに周りが押しやられて、全体の半球形を広げていきます。

上の写真の2日後に満開となりました。

全開になって何日か経つと、花からさらりとした甘いしずくが出てきます。

これを見かけるとつい指にとってなめてしまいます。

今のところは蜜をねらう昆虫がやって来ないのが幸いです。

品種名不明のエアープランツが花を開き始めました。

たいそうなつぼみの割にはシンプルな花です。

異国情緒にあふれる花といいますか・・。

これもまた品種名不明のミニミニランがつぼみを出しました。

写真右の株の全幅は32mmで葉幅は最大7mmです。

このランは花咲Jが20年以上前に同僚と初めて行って最後になった東京ラン展の売店でみやげに購入したものです。

このミニミニランに関しては、ただでさえ忘れやすくなった記憶が全く定かではないのですが、徐々に枯らして減ったとはいえ当園に20株ほどあります。子株はほとんど出さず、売店で大量に買うはずもなく、そうすると自分が無菌播種で増やしたとしか考えられません。

平成元年〜5年くらいまでは趣味で無菌播種を始めて、やたらに種をフラスコに蒔いていました。

割と小さなカヤランもやったような記憶がかすかにあり、おそらくこのランも無菌播種で増やしたと思います。

このランは人工授粉してやらないとほとんど種をつけないのですが、この極めて小さな花と種からよく実生させたと我ながら感心しています。

その当時も近眼だったので近くのものはよく見えたのですが・・・。

鉢植えカンノンチクの根張りで鉢が割れました。

植物の底力といいますか、成長力はあなどれないもので、昔、当宅のブロック塀沿いに花咲Jが植えた紫モクレンは生長がすこぶる旺盛で、その根はブロック塀の基礎コンクリートを割るほどでした。

枝の新梢は切っても切っても毎年2m近くも伸び、やむなく伐採となりました。

この2鉢のカンノンチクも樹勢強健で、というより花咲Jが植え替えをしないからでありますが、乱暴にも根の力こぶで割と厚い直径27cmのプラスチック鉢を割ってしまいました。

自分が困るだろうに・・・。

このパワーには脱帽です。

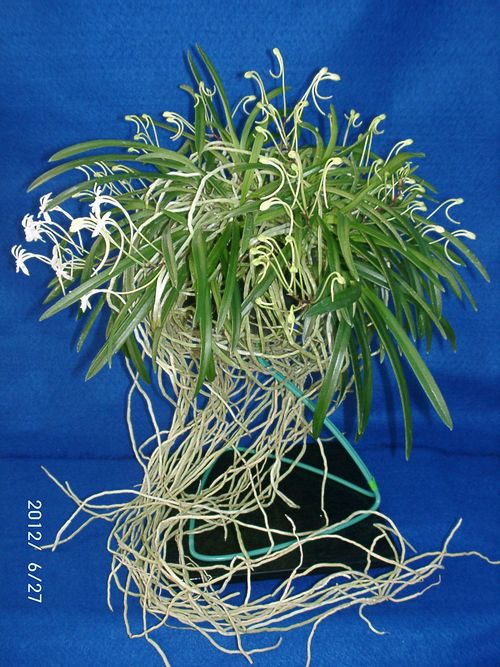

同じ植物でもモクレンやカンノンチクと違って、可愛いフウラン(えこひいきではなくただ小さいから)の根は、ヘゴ材に着けると自由自在に伸びてゆき、凹みがあれば見境もなくその中に入っていくことがあります。

凹みに潜った根の行先は、行き止まりにあって伸長を止めることもありますが、時にはどこをどう通ったのかヘゴ材を貫通して裏から出てくる根もあります。

でも可愛いランの根にばか力はなく、ヘゴ材を割るようなことはありません。

小さなフウランの根が、それでも力強く伸びていく様子を見るとたのもしく感じます。

フウランの開花の先陣を切って花咲Jの交配フウラン「淀ノ海」の花が咲きだしました。

未登録ではありますが、名の由来は「淀の松」×「青海」ということからの芸のない命名です。

花は距が短く、受け咲き花の立ち咲きです。

なぜか、ほかのフウランより1,2週間早く咲きだすのが特徴です。

花咲Jの園芸作業は今、フウランの花芽摘みに精を出しているところです。2012.6.27 泥棒が帰ってから縄をなう

去年9月に静岡県浜松市に上陸した台風15号に続いて、6月19日、この時期としては珍しく台風4号が紀伊半島に上陸した後、愛知県豊橋市に再上陸しました。

豊橋市と当市は湖西市を挟んで隣接しており、当市内も暴風雨が吹き荒れました。

15号の上陸時の気圧は950HPでしたが、4号の再上陸時は965HPでした。

今回の台風は進行速度も速かったのですが、海水を風で巻き上げ、大きな塩害を残しました。

当宅のある地域は海岸から直線距離で約8km離れているのですが、農作物の葉や新芽は黒変し、庭木・街路樹の葉は枯れて落葉が多大です。

友人宅は海岸から17km離れているのですが、やはりナスやトマトの野菜が塩害にやられたとのことでした。

台風がもたらす雨も大きな視点でみれば恩恵なのでしょうが、未来にはこの強大なエネルギーの一部でも有用にコントロールできるようになればいいのですが。

台風4号による塩害で、当宅に植えてあるヒメコブシの葉は茶色に変色して枯れています。

去年までは巣のあった住宅街にある林を伐採され、追われたヒヨドリが巣を作ったモミジの葉も枯れています。

葉が落ちたために巣は周囲から丸見えになっています。(写真中央にある灰色のものが巣です。)

2級河川、馬込川堤沿いに植えた皇帝ダリアは、9株中6株が根元から折れました。

まだ小さいから少々の風では大丈夫だろうと楽観していました。

枯れた切り株が立っているのみです。

残った株も3本あった茎のうち2本が倒れ、葉は黒変してぼろぼろの状態です。

折れた茎は捨てるしかないと思いましたが、葉を切り捨てて根もない茎だけを、挿し木として再生するかどうか試すことにしました。

去年の台風15号でも再生した皇帝ダリアの生命力に期待です。

台風が通り過ぎた後に、支柱を立てる羽目になりました。

この状態では竹の棒が刺さっているとしか見えません。

今までもそうでしたが、皇帝ダリアの手入れ(ほとんどしないのですが)をしていると、川堤を散歩する人がたまに声をかけてくれます。

皇帝ダリアもメキシコでは経験することがない台風の暴風雨や塩害に遭い、面食らっていると思います。

ヘゴ着けフウラン(10年以上前に着生させた大株です。)も開花期を迎えました。

フウランの花の最盛期を迎え、作り人はその良い香りを今年も楽しめます。

今年もフウランの花時が巡ってきました。梅雨時に咲くフウランは、この日本に適合するように進化してきたのでしょうか。

その形態は日本的な美しさを持ち合わせていると思います。

私たちが感じる日本的な美意識も、周りに存在する植物・風物から醸成されてきたのかも知れません。

いずれにしろ、これらの植物と共存することができることに幸せを感じます。

日本が砂漠のような気候でエアープランツしか育たないという地域ではなくて、多種多様な動植物に囲まれている自然の恵みに感謝です。