1月分

12月末から咲き出した白ツバキです。

侘助咲きと言われる筒〜ラッパ状に咲く花形で極小輪の白花です。

温室横で可愛いい花が咲き出しましたが、開花中に寒波や雨風に見舞われると9割以上の花の花弁に汚れが出てしまうのが欠点です。

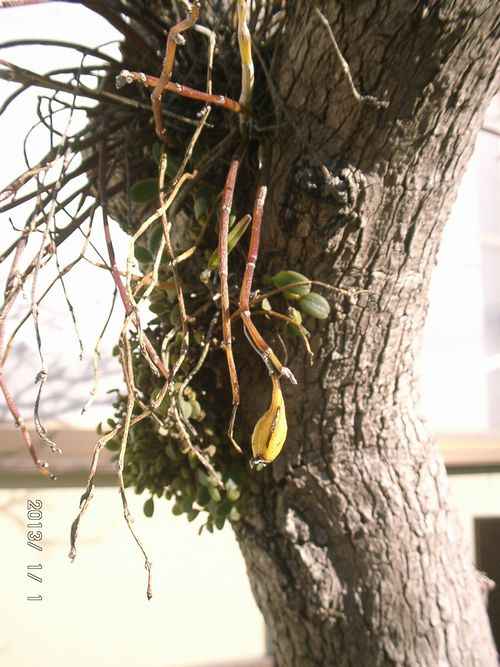

・ 2013.1.1 冬支度

・ 2013.1.24 ラン種子のフラスコ蒔き

| 戻る | トップへ | 販売品コーナーへ | 購入のご案内へ | 送料のご案内へ | お問い合わせへ | レポートコーナーへ |

2013.1.1 冬支度

新年明けましておめでとうございます。

今まで予想以上の多くの方々に本ホームページを見ていただき、感謝申し上げます。

まったく素人作りのホームページで、不適当な記述も多々あろうと思いますが、ご指導ご鞭撻をいただくことを期待するとともに、今年もよろしくお願い申し上げます。

今冬は12月早々から厳しい寒波に見舞われて、わが身を守るだけの植物にとっても急いで冬支度となったようです。

趣味家などの管理された栽培場に置かれた植物は、厳しい自然環境から守られている一面もあります。

それでも中には遠い異国で生まれ育った植物にとっては、例え管理されているとはいえ、最適な環境ではないものもあります。

当園にあるミニカトレア等の洋ランも最適温度とは考えられない低い温度環境や梅雨、大きな変化のある四季の影響を受け、個々の順応力を発揮しながら生長しています。

そうでないものも見かけますが・・。

よくあることですが、管理者が良かれと思ってやったことが植物にとっては良かれでなきことも度々あるように思います。

その答えが解らないところが、ラン栽培に人を惹きつけるのでしょうか。

当園でも置き場所の環境や水やり、肥料の失敗など・・・いまだに日常茶飯事の有様です。

そんなことではご購入いただいたお客様にたいへん申し訳ないのですが、園主なりに、良くできた品と思えるものからリストアップをしております。

新年を迎えた元日の中日新聞に東京大学教授、玄田有史氏と脚本家、倉本聰氏の新春対談の記事があり、気にかかる言葉が載っていました。

玄田氏の談話の中で、3.11の後、岩手県釜石市で会った82歳の八幡さんと記されていましたが、八幡さんは戦前の津波や艦砲射撃などの悲惨な体験をしながら、遊園地を作っては倒産したり会社をつくってはうまくいかなくても頑張っている。「八幡さんの今の夢って何ですか」と中学生が聞いたら「夢を持ったまま死んでいくのが夢です」と答えたそうです。

中学生はそれを聞いてびっくりしたということですが、倉本氏もいい言葉だなあ、と対談にありました。

それを読んで花咲Jのラン作りも専業農家としてやればやるほどに困難さが見えてきて、相通じるものがあるのかなあと感じた次第です。

先輩の諸専業農家の方たちは何十年もかけて工夫し努力してきたことと思います。

それを想えばわずか3,4年の駆け出し農家は頑張るしかありません。

いつまで頑張れるか分かりませんが、借農地の返還時期までにはランを商品と言えるようなものに育てていきたいと思います。

30年以上も今までは趣味でランを作ってきましたが、水やり一つ、肥料やり一つに失敗しているようでは諸先輩方に笑われてしまいます。

まあそういう失敗があって楽しいことかも知れません。

地植えのトラデスカンティア・シラモンタナも秋までは40〜50cmに茎を伸ばしていましたが、いつの間にか長い茎は枯れて株元に冬越しの芽を作っています。

鉢に植えて忘れられていたシラモンタナも同様です。

茎と葉を覆う白い毛が売りどころですが、冬芽は産毛に包まれて寒さをしのいでいるように見えます。

鉢の中の芽に触ると根がなくて土の上に転がっている芽がありました。

これでも茎の中に蓄えた水分で生きながらえて、春が来れば根を下ろして普通に成長を始めます。

ちょっと増えすぎるのが玉にきずの植物です。

2度の台風による塩害で秋が過ぎて出た新葉が落葉せず、正月に紅葉しています。

今までは比較的暖かい所に植えたせいか、紅葉も茶色に枯れるだけで終わっていたのが、初めて見るような色に染まりました。

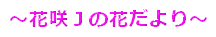

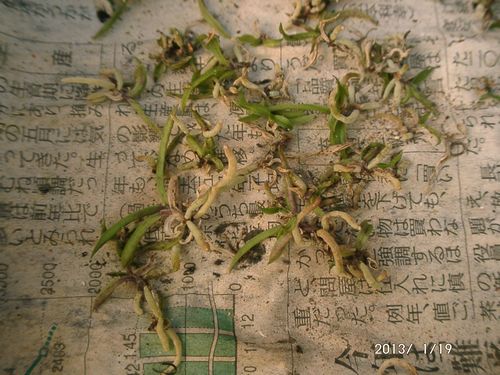

柿の木に着けたフウランですが、この時季には種が割れるだろうと思われるのに、正月が来てもまだ緑色を保っています。

自然任せでしたが、こんなに多くの種を付けさせては株の負担になると思います。

しっかりと着生しているため枯れることはないと思います。

同じ柿の木に着けてあるセッコクとマメヅタランです。

気が付かなかったのですが、柿の幹の裏側に垂れたバルブに種が付いていました。

こちらはこんがりと色づいています。

マメヅタランは花が咲いても種が実っても、虫眼鏡がないとちょっと分かりません。

柿の木の株元に植えてあるクリスマスローズがコンクリートに覆われた狭い場所で元気に育っています。

狭いコンクリートの隙間なので、水やりをする時にここだけはたっぷりと掛けます。

柿の木下のクリスマスローズの花芽です。

春から秋まで柿の葉が密生して日が当たりませんが、ずんぐりとした大きな花芽が伸びだしました。

売店等には開花株が並んでいますが、地植えではこれからの開花となります。

割と大きな鉢へ植えたクリスマスローズですが、管理が悪かったとみえて大株だったのが3芽ほどに減ってしまいました。

こちらの花芽はつぼみが見え出してきています。

レプトテス・ユニカラーが咲き出しましたが、いつもより遅く、花数も多くありません。

たまに来るマイナスの気温にも耐え、健気にというべきでしょうが、着けた時には数本のバルブが数えられないほどに増えています。

ユニカラー同様、毎度登場の自宅敷地内にあるガラスフレーム内のミニカトレアです。

秋の花は10月に咲き、40日間ほど咲いていましたが、別のバルブから咲く写真の花も長期間咲き続けてくれると思います。

小さなフレーム内で全く無暖房なのが少々かわいそうです。

いつまでたってもつぼみで咲かない先月からのパフィオペディルムですが、やっとつぼみが開いてきました。

写真の株は標準的な花ですが、いつもながら特異な花形を見せてくれます。

花咲Jがこの花を最初に見たのは、昔、診察室の医師の机の上に開花株が置いてありました。

何と変わった花形だと思ったのですが、さすがに医師の美的感覚や趣は凡人と違うのかなあと感じたことが記憶にあります。

正月を迎えることができましたが、専業農家ではこの時期から植え替え作業の始まりとなります。

この寒い時期に植え替えてもわずかな水やりで春まで待てば植え替えによる傷みはほとんどありませんが、無難なことと最適な時期は3月〜4月の暖かくなる直前が良いです。

2013.1.24 ラン種子のフラスコ蒔き

ランの種は、一般の種が備えている種子の発芽生長を補助する胚乳がなく、種の落ちた周囲にたまたま存在するラン菌により栄養補給を受けて発芽生長が可能となります。

一般の種子の質量のうち大部分を占める胚乳がないために、とても小さく軽く、種子の1さやに数万粒という多量の種子を風に乗せて飛ばすことができます。

こうしたことから、ランは種を採取して親株(ラン菌が存在すると言われています。)の周りに蒔いても、発芽は容易ではありません。

それを解決するためにフラスコ内の栄養培地の上に蒔く無菌播種法が開発され、30年くらい前から誰でもできる簡易的な方法も開発されました。

ラン科植物は同一の属の中にあるさらに一つのグループ内(同一品種)でも、極端に言えば実生個体の個々が個性を持ち、花形・花色・葉形等の様々な変異が多く、それらの良い点をさらに良いものとする交配育種が行われています。

また、ランは属の違うもの(例えばコチョウランとデンドロビウムの交配によるデンファレ)と交配が成立することも多く、交配による新種出現の可能性は他の植物よりも高いと言えます。

交配育種はランに限らず、日本でも江戸時代にはアサガオ・キク・オモト・ツバキ・サクラ等の園芸植物全般を始め、野菜・穀類・樹木等の多様な植物で交配育種が行われ、現在の膨大な園芸植物等として存在しています。

交配育種は長い年月がかかり、例えばツバキを見ると、花を交配して種を取り、播種して育成し、花が咲いて結果を確認するまで5年からそれ以上かかるかも知れません。

ランを見ると、微小な種子から発芽しても開花株になるまでは、適切な管理をしても洋ランで3〜4年、フウラン等で5〜7年、シュンラン・カンラン等ではそれ以上かかるようです。

昔、花咲Jがフラスコに蒔いたシュンランは、フラスコ内で3年経っても根だけのようなリゾーム(地下茎・根茎)のままで終わりました。

良花が咲けば現代ではメリクロンという細胞レベルでの同一個体の大量繁殖法もありますが、今もやっている方法として昔は株分けを始め、接ぎ木・挿し木等で増殖しました。

こんなに多くの手間と時間を費やしても交配育種が続いてきたことは、必要性のほかにそこに夢があったからではないかと思います。

ランの無菌播種は特に手間がかかりますが、よく変異する植物、例えばクリスマスローズ等は手軽に交配できて、開花までの期間も短く、新しいものを生み出す楽しみが味わえると思います。

このコーナーでもお伝えしていますが、花咲Jも25年前から4〜5年の間に趣味で行ったランの育種があり、4年前から年に1〜2交配ほど行っています。

定年退職後は自由な時間が増えたのですが、中古温室の解体・搬送・再組立て等、1人で半年以上かけてやったりして、フラスコ管理がほとんどできませんでした。

また20年近くの間、しまってあった無菌播種用具・薬品類を再使用しているため滅菌等が十分できず、フラスコ内にカビが発生する確率はおよそ30〜50%(昔は高くても5%以内くらいでした。)と非常に高くなっています。

無菌箱に取り付けてある除菌フィルターくらいは新品と交換したいのですが・・、もうメーカーが生産していないと思います。

25年前にベニヤ合板を使って作成した手作り無菌箱です。

敷地内にある小さなガラスフレーム内の一角に、普段はビニールで仕切りをして置いてあります。

ガラスフレーム内のもう一方の片隅にガラスケースとラン等の植物が置いてあります。

ガラスケースは上下2段に仕切って上方だけヒーターを入れて最低温度15℃を保っていますが、夏の暑さはいかんともしがたく40℃を軽く超えてしまいます。

度々登場のヘゴ着けミニカトレアです。

今咲いている花は、このガラスフレーム内がマイナス1℃となった1月13日に開花しました。

咲いてみたら寒くて驚いたかもしれません。

ガラスフレーム内にある水苔植えフウランの種さやが、完熟して全て割れています。

1粒1粒の種子に栄養を補給していたであろう綿毛のようなものに包まれた粉のような種子がこぼれ出ています。

これも度々登場の人工着生のフウランです。

水苔植えの兄弟はとっくにさやが割れて種子を放出しているのに、こちらは低い柿の木に着いていてさやを開く時期を選んでいるのでしょうか。

まだ一つも割れておらず、さやも青々としています。

同様に同じ柿の木に着いているセッコクも実色はこんがりと色づいてきていますが・・・。

2010年11月に再開した無菌播種のフラスコが約30本、ガラスケース内に置いてあります。

カビが発生したものは取除いてあるのですが、この中にもカビが発生したものが数本混じっています。

失敗率のほうが高いくらいな状況です。

フウラン交配種のフラスコですが、フラスコからフラスコへの植え広げ移植を怠っていたため枯れてくるものがあります。

フラスコ内で増殖するカビは播種時に入った菌によるものが多いと思いますが、この赤色のカビには驚きました。

栓を開けると猛毒の菌が空気中に出てくるようで恐ろしいです。

これは2012年12月の移植時に入った菌のようですが、増殖は多少ゆっくりしています。

ランも少々のカビに迫られても、即枯れ死するケースは少ないのですが、最終的にはカビの増殖が勝り、培地を変質させてランが枯れ

死に至ることになります。

ランはフラスコからフラスコへ移植して植え広げ、フラスコ内で最大限大きくした方が、フラスコから出した後の成長が良くなります。

このフラスコも一度移植したものですが、写真手前のランの根元付近がカビにやられつつあります。

このフラスコはカビの発現から長期間経ったもので、ランのほとんどは枯れてしまいました。

このカビの場合は培地の表面で繁殖するというより、時間の経過とともに培地の内部深くまで変色し変質させています。

移植第1回を実施した後のカビに侵入されなかったフラスコです。

移植回数が少ないのですが、これで播種から3年2ヶ月経っています。

写真手前の大きな苗で幅3cm程度です。

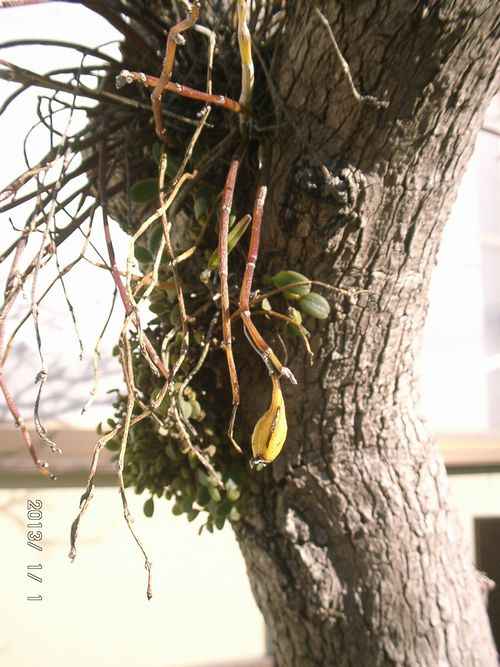

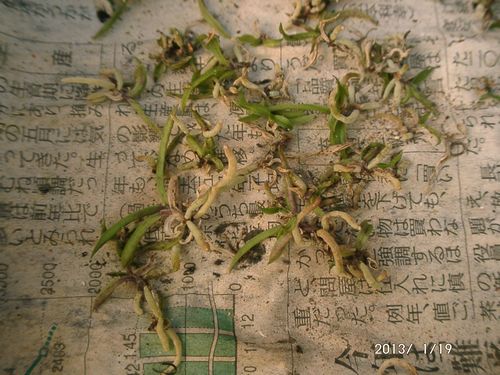

約半年前にカビに覆われていたフラスコから出したフウラン交配種です。

付着したカビを消毒もせず入念に洗い流して、食品包装パック容器内に敷いた新聞紙の上に広げただけの状態です。

根元付近等にこびりついていたカビは消えてしまいました。

カビの種類にもよるのでしょうが、カビにとってもフラスコ内と違って外気中の環境は繁殖や生存にかかわる厳しい場所のようです。

新聞紙上の実生フウランのうちの1本です。

幅8mmくらいでしょうか。

この大きさでフラスコから出してしまうと、苗が枯れなかったとして親株程度にまで成長させるには、この後5年〜10年かかると思います。

こちらは最も小さいもので、幅5mmという大きさですが、根1本に葉2枚を持っています。

育つかどうかは不明です。

こちらは新聞紙上にある中で一番大きなもので、幅30mm程度あります。

このくらいあれば枯れる心配は少なくなります。

それでも開花株となるまでには、あと7〜8年はかかりそうです。

フラスコ内の移植を繰り返して幅5〜6cmの苗に育ててから出せば3〜5年程度で開花株になると思います。

つぼみを伸ばして開くにも長い時間がかかりましたが、やっとパフィオペディルムが開花しました。

咲いてみればありふれた花ですが、当園に昔から生き残っている丈夫なパフィオです。

色・形とも全く普通ですが、手をかけずにも咲いてくれるところが嬉しいランです。

昔、初めてこの花を見た時、この袋(唇弁)は食虫植物でもあるまいし何だろうと思ったものです。

今でも不思議ですが、雨水が入らないように花弁が上にあるし、うまくできていると思います。

それでも何か入っているのかと覗いてみたくなりますが、何も入っていません。

今シーズンも「藤娘」(フウラン×フジイランと言われています。)の秋の開花は遅く、1月になって咲き始めました。

暖房の温度をかけなくてもこの時期に咲く貴重な花です。

ランの種を蒔いてみると、その成長は非常に遅くてもどかしくも思えるものですが、もっとゆっくり構えろよとランに言われているような気もします。

新年明けましておめでとうございます。

今まで予想以上の多くの方々に本ホームページを見ていただき、感謝申し上げます。

まったく素人作りのホームページで、不適当な記述も多々あろうと思いますが、ご指導ご鞭撻をいただくことを期待するとともに、今年もよろしくお願い申し上げます。

今冬は12月早々から厳しい寒波に見舞われて、わが身を守るだけの植物にとっても急いで冬支度となったようです。

趣味家などの管理された栽培場に置かれた植物は、厳しい自然環境から守られている一面もあります。

それでも中には遠い異国で生まれ育った植物にとっては、例え管理されているとはいえ、最適な環境ではないものもあります。

当園にあるミニカトレア等の洋ランも最適温度とは考えられない低い温度環境や梅雨、大きな変化のある四季の影響を受け、個々の順応力を発揮しながら生長しています。

そうでないものも見かけますが・・。

よくあることですが、管理者が良かれと思ってやったことが植物にとっては良かれでなきことも度々あるように思います。

その答えが解らないところが、ラン栽培に人を惹きつけるのでしょうか。

当園でも置き場所の環境や水やり、肥料の失敗など・・・いまだに日常茶飯事の有様です。

そんなことではご購入いただいたお客様にたいへん申し訳ないのですが、園主なりに、良くできた品と思えるものからリストアップをしております。

新年を迎えた元日の中日新聞に東京大学教授、玄田有史氏と脚本家、倉本聰氏の新春対談の記事があり、気にかかる言葉が載っていました。

玄田氏の談話の中で、3.11の後、岩手県釜石市で会った82歳の八幡さんと記されていましたが、八幡さんは戦前の津波や艦砲射撃などの悲惨な体験をしながら、遊園地を作っては倒産したり会社をつくってはうまくいかなくても頑張っている。「八幡さんの今の夢って何ですか」と中学生が聞いたら「夢を持ったまま死んでいくのが夢です」と答えたそうです。

中学生はそれを聞いてびっくりしたということですが、倉本氏もいい言葉だなあ、と対談にありました。

それを読んで花咲Jのラン作りも専業農家としてやればやるほどに困難さが見えてきて、相通じるものがあるのかなあと感じた次第です。

先輩の諸専業農家の方たちは何十年もかけて工夫し努力してきたことと思います。

それを想えばわずか3,4年の駆け出し農家は頑張るしかありません。

いつまで頑張れるか分かりませんが、借農地の返還時期までにはランを商品と言えるようなものに育てていきたいと思います。

30年以上も今までは趣味でランを作ってきましたが、水やり一つ、肥料やり一つに失敗しているようでは諸先輩方に笑われてしまいます。

まあそういう失敗があって楽しいことかも知れません。

地植えのトラデスカンティア・シラモンタナも秋までは40〜50cmに茎を伸ばしていましたが、いつの間にか長い茎は枯れて株元に冬越しの芽を作っています。

鉢に植えて忘れられていたシラモンタナも同様です。

茎と葉を覆う白い毛が売りどころですが、冬芽は産毛に包まれて寒さをしのいでいるように見えます。

鉢の中の芽に触ると根がなくて土の上に転がっている芽がありました。

これでも茎の中に蓄えた水分で生きながらえて、春が来れば根を下ろして普通に成長を始めます。

ちょっと増えすぎるのが玉にきずの植物です。

2度の台風による塩害で秋が過ぎて出た新葉が落葉せず、正月に紅葉しています。

今までは比較的暖かい所に植えたせいか、紅葉も茶色に枯れるだけで終わっていたのが、初めて見るような色に染まりました。

柿の木に着けたフウランですが、この時季には種が割れるだろうと思われるのに、正月が来てもまだ緑色を保っています。

自然任せでしたが、こんなに多くの種を付けさせては株の負担になると思います。

しっかりと着生しているため枯れることはないと思います。

同じ柿の木に着けてあるセッコクとマメヅタランです。

気が付かなかったのですが、柿の幹の裏側に垂れたバルブに種が付いていました。

こちらはこんがりと色づいています。

マメヅタランは花が咲いても種が実っても、虫眼鏡がないとちょっと分かりません。

柿の木の株元に植えてあるクリスマスローズがコンクリートに覆われた狭い場所で元気に育っています。

狭いコンクリートの隙間なので、水やりをする時にここだけはたっぷりと掛けます。

柿の木下のクリスマスローズの花芽です。

春から秋まで柿の葉が密生して日が当たりませんが、ずんぐりとした大きな花芽が伸びだしました。

売店等には開花株が並んでいますが、地植えではこれからの開花となります。

割と大きな鉢へ植えたクリスマスローズですが、管理が悪かったとみえて大株だったのが3芽ほどに減ってしまいました。

こちらの花芽はつぼみが見え出してきています。

レプトテス・ユニカラーが咲き出しましたが、いつもより遅く、花数も多くありません。

たまに来るマイナスの気温にも耐え、健気にというべきでしょうが、着けた時には数本のバルブが数えられないほどに増えています。

ユニカラー同様、毎度登場の自宅敷地内にあるガラスフレーム内のミニカトレアです。

秋の花は10月に咲き、40日間ほど咲いていましたが、別のバルブから咲く写真の花も長期間咲き続けてくれると思います。

小さなフレーム内で全く無暖房なのが少々かわいそうです。

いつまでたってもつぼみで咲かない先月からのパフィオペディルムですが、やっとつぼみが開いてきました。

写真の株は標準的な花ですが、いつもながら特異な花形を見せてくれます。

花咲Jがこの花を最初に見たのは、昔、診察室の医師の机の上に開花株が置いてありました。

何と変わった花形だと思ったのですが、さすがに医師の美的感覚や趣は凡人と違うのかなあと感じたことが記憶にあります。

正月を迎えることができましたが、専業農家ではこの時期から植え替え作業の始まりとなります。この寒い時期に植え替えてもわずかな水やりで春まで待てば植え替えによる傷みはほとんどありませんが、無難なことと最適な時期は3月〜4月の暖かくなる直前が良いです。

2013.1.24 ラン種子のフラスコ蒔き

ランの種は、一般の種が備えている種子の発芽生長を補助する胚乳がなく、種の落ちた周囲にたまたま存在するラン菌により栄養補給を受けて発芽生長が可能となります。

一般の種子の質量のうち大部分を占める胚乳がないために、とても小さく軽く、種子の1さやに数万粒という多量の種子を風に乗せて飛ばすことができます。

こうしたことから、ランは種を採取して親株(ラン菌が存在すると言われています。)の周りに蒔いても、発芽は容易ではありません。

それを解決するためにフラスコ内の栄養培地の上に蒔く無菌播種法が開発され、30年くらい前から誰でもできる簡易的な方法も開発されました。

ラン科植物は同一の属の中にあるさらに一つのグループ内(同一品種)でも、極端に言えば実生個体の個々が個性を持ち、花形・花色・葉形等の様々な変異が多く、それらの良い点をさらに良いものとする交配育種が行われています。

また、ランは属の違うもの(例えばコチョウランとデンドロビウムの交配によるデンファレ)と交配が成立することも多く、交配による新種出現の可能性は他の植物よりも高いと言えます。

交配育種はランに限らず、日本でも江戸時代にはアサガオ・キク・オモト・ツバキ・サクラ等の園芸植物全般を始め、野菜・穀類・樹木等の多様な植物で交配育種が行われ、現在の膨大な園芸植物等として存在しています。

交配育種は長い年月がかかり、例えばツバキを見ると、花を交配して種を取り、播種して育成し、花が咲いて結果を確認するまで5年からそれ以上かかるかも知れません。

ランを見ると、微小な種子から発芽しても開花株になるまでは、適切な管理をしても洋ランで3〜4年、フウラン等で5〜7年、シュンラン・カンラン等ではそれ以上かかるようです。

昔、花咲Jがフラスコに蒔いたシュンランは、フラスコ内で3年経っても根だけのようなリゾーム(地下茎・根茎)のままで終わりました。

良花が咲けば現代ではメリクロンという細胞レベルでの同一個体の大量繁殖法もありますが、今もやっている方法として昔は株分けを始め、接ぎ木・挿し木等で増殖しました。

こんなに多くの手間と時間を費やしても交配育種が続いてきたことは、必要性のほかにそこに夢があったからではないかと思います。

ランの無菌播種は特に手間がかかりますが、よく変異する植物、例えばクリスマスローズ等は手軽に交配できて、開花までの期間も短く、新しいものを生み出す楽しみが味わえると思います。

このコーナーでもお伝えしていますが、花咲Jも25年前から4〜5年の間に趣味で行ったランの育種があり、4年前から年に1〜2交配ほど行っています。

定年退職後は自由な時間が増えたのですが、中古温室の解体・搬送・再組立て等、1人で半年以上かけてやったりして、フラスコ管理がほとんどできませんでした。

また20年近くの間、しまってあった無菌播種用具・薬品類を再使用しているため滅菌等が十分できず、フラスコ内にカビが発生する確率はおよそ30〜50%(昔は高くても5%以内くらいでした。)と非常に高くなっています。

無菌箱に取り付けてある除菌フィルターくらいは新品と交換したいのですが・・、もうメーカーが生産していないと思います。

25年前にベニヤ合板を使って作成した手作り無菌箱です。

敷地内にある小さなガラスフレーム内の一角に、普段はビニールで仕切りをして置いてあります。

ガラスフレーム内のもう一方の片隅にガラスケースとラン等の植物が置いてあります。

ガラスケースは上下2段に仕切って上方だけヒーターを入れて最低温度15℃を保っていますが、夏の暑さはいかんともしがたく40℃を軽く超えてしまいます。

度々登場のヘゴ着けミニカトレアです。

今咲いている花は、このガラスフレーム内がマイナス1℃となった1月13日に開花しました。

咲いてみたら寒くて驚いたかもしれません。

ガラスフレーム内にある水苔植えフウランの種さやが、完熟して全て割れています。

1粒1粒の種子に栄養を補給していたであろう綿毛のようなものに包まれた粉のような種子がこぼれ出ています。

これも度々登場の人工着生のフウランです。

水苔植えの兄弟はとっくにさやが割れて種子を放出しているのに、こちらは低い柿の木に着いていてさやを開く時期を選んでいるのでしょうか。

まだ一つも割れておらず、さやも青々としています。

同様に同じ柿の木に着いているセッコクも実色はこんがりと色づいてきていますが・・・。

2010年11月に再開した無菌播種のフラスコが約30本、ガラスケース内に置いてあります。

カビが発生したものは取除いてあるのですが、この中にもカビが発生したものが数本混じっています。

失敗率のほうが高いくらいな状況です。

フウラン交配種のフラスコですが、フラスコからフラスコへの植え広げ移植を怠っていたため枯れてくるものがあります。

フラスコ内で増殖するカビは播種時に入った菌によるものが多いと思いますが、この赤色のカビには驚きました。

栓を開けると猛毒の菌が空気中に出てくるようで恐ろしいです。

これは2012年12月の移植時に入った菌のようですが、増殖は多少ゆっくりしています。

ランも少々のカビに迫られても、即枯れ死するケースは少ないのですが、最終的にはカビの増殖が勝り、培地を変質させてランが枯れ

死に至ることになります。

ランはフラスコからフラスコへ移植して植え広げ、フラスコ内で最大限大きくした方が、フラスコから出した後の成長が良くなります。

このフラスコも一度移植したものですが、写真手前のランの根元付近がカビにやられつつあります。

このフラスコはカビの発現から長期間経ったもので、ランのほとんどは枯れてしまいました。

このカビの場合は培地の表面で繁殖するというより、時間の経過とともに培地の内部深くまで変色し変質させています。

移植第1回を実施した後のカビに侵入されなかったフラスコです。

移植回数が少ないのですが、これで播種から3年2ヶ月経っています。

写真手前の大きな苗で幅3cm程度です。

約半年前にカビに覆われていたフラスコから出したフウラン交配種です。

付着したカビを消毒もせず入念に洗い流して、食品包装パック容器内に敷いた新聞紙の上に広げただけの状態です。

根元付近等にこびりついていたカビは消えてしまいました。

カビの種類にもよるのでしょうが、カビにとってもフラスコ内と違って外気中の環境は繁殖や生存にかかわる厳しい場所のようです。

新聞紙上の実生フウランのうちの1本です。

幅8mmくらいでしょうか。

この大きさでフラスコから出してしまうと、苗が枯れなかったとして親株程度にまで成長させるには、この後5年〜10年かかると思います。

こちらは最も小さいもので、幅5mmという大きさですが、根1本に葉2枚を持っています。

育つかどうかは不明です。

こちらは新聞紙上にある中で一番大きなもので、幅30mm程度あります。

このくらいあれば枯れる心配は少なくなります。

それでも開花株となるまでには、あと7〜8年はかかりそうです。

フラスコ内の移植を繰り返して幅5〜6cmの苗に育ててから出せば3〜5年程度で開花株になると思います。

つぼみを伸ばして開くにも長い時間がかかりましたが、やっとパフィオペディルムが開花しました。

咲いてみればありふれた花ですが、当園に昔から生き残っている丈夫なパフィオです。

色・形とも全く普通ですが、手をかけずにも咲いてくれるところが嬉しいランです。

昔、初めてこの花を見た時、この袋(唇弁)は食虫植物でもあるまいし何だろうと思ったものです。

今でも不思議ですが、雨水が入らないように花弁が上にあるし、うまくできていると思います。

それでも何か入っているのかと覗いてみたくなりますが、何も入っていません。