2022年8月分

左写真は吊下げ網包み植えの富貴蘭「青宝殿」です。

黄白縞で当園による交配種(宝錦×青王錦)です。

肉厚の姫葉で、軸はわずかに染めます。

紺性強く艶のある地合いに黄色味の強い黄白縞を現します。

本品は1株ものと思いますが、全体的には地味柄で柄のある木は数本です。

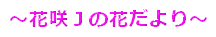

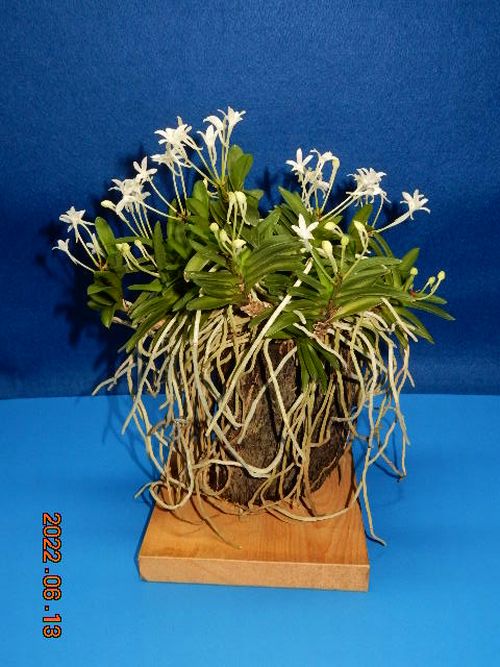

右写真はヘゴ着けの青玉竜です。

豆葉ですが、株が大型で葉重ねも良いため、花付きの良い品種です。

| 戻る | トップ | 販売品コーナー | 購入のご案内 | 送料のご案内 | お問い合わせ | レポートコーナー |

2022.8.7 今年も咲いてくれました

世界では国連常任理事国のロシアが主権国家を主権国家と認めずに公然と侵略を進めています。

人類は2度の世界大戦を繰り返し、その教訓と反省から内紛を除いて領土を奪う侵略戦争は、21世紀の現代に起こらないと多くの人は信じていました。

ただロシアは違っていたようで、第二次世界大戦でも終戦間際に参戦して日本の領土を奪うという狡猾な行動を起こしています。

東欧で起きている侵略戦争に世界中の人々の多くは義憤を感じていると思います。

ニュース映像から破壊を受けた農地や住宅の庭が無残な姿をさらし、農業も園芸も平和があってこその活動と思い知らされます。

爆撃で穴だらけの農地を耕し、瓦礫となった住宅の片づけをしている人々の姿の映像は忘れることが出来ません。

侵略を阻止することが出来るように願わずにはいられません。

日本も第二次世界大戦ではウクライナに侵攻したロシアと同じような戦争を起こしたと言えます。

日本は第二次世界大戦後、戦争をすることも、戦争に関わることもほぼなく過ごしてきましたが、世界のどこの国も経験し得なかった近代の歴史、経験を改めて検証し、できれば国民の合意を得、戦争への加担も含めて、外交による不戦を続けていってもらいたいと思います。

花時に掲載することが出来なかった風蘭・富貴蘭の開花状況をご覧ください。

以下の写真はオークションに出品したものが多いです。

オークションに出品したヘゴ着けした青玉竜の開花写真です。

「玉金剛」×「淀の松」の当園交配種です。

豆葉としては大型のため花付きも良く、見ごたえのある品種です。

葉重ね襟合わせよく、紺性の強い肉厚幅広の豆葉です。

花は距の短い天咲きです。

ヘゴ着けの青玉竜です。

ヘゴ着けしてから10年くらい経過すると、古い木は下葉が枯れ上がり上部から出す根も少なくなります。

外見上も良くありませんから、茎を注意して曲げ、針金等でなるべくヘゴに沿わせるように修整することもあります。

葉のない茎の上方から発根することを期待します。

ヘゴ材を縦に使い、ヘゴ材の天面に青玉竜を着けてあります。

ヘゴ材を横にして、その上面に青玉竜を着けてあります。

当園交配種の青玉竜・淀ノ海は開花時期が当園栽培の風蘭・富貴蘭の中では最も早く、例年は5月25日ごろから咲き出します。

今年は気候の影響と思いますが、多くのランが例年より1週間程度早く咲き出しました。

ヘゴ材を縦に使い、ヘゴ材の天面に東海を着けてあります。

大波青海の実生と言われていますが、自然に湾曲した葉が株元を巻くような形になります。

上向きに咲く花はやや大輪で、唇弁を前方へ突き出す形に咲きます。

紀州甲龍の花です。

紀州甲龍は、細葉がゆるやかに垂れ、稀に甲龍を現わします。

花は変化花で、距が細く垂れ、花弁も繊細な珍花となります。

獅子甲龍ほどは変化せず、端整で可憐な細花です。

写真手前右側の花は、花弁・萼片が合わせて6,7枚あり、距も2本という珍花です。

1本の花茎に様々な個性ある花が乱れ咲きます。

金銀羅紗実生の花ですが、これも正に珍花と言えます。

金銀羅紗は、肉厚の立葉で葉の表裏、茎ともに荒い縮緬地で、触るとざらざらとした感触があり、光線を反射して光っているようにも見える独特な品種です。

花は、輪数は少ないものの木の割に大型で、距がほぼ1回転し、葉や茎と同様に花弁・距ともに縮緬地になる変わり花です。

根にも同様の模様が見られ、株全体のどの部分も縮緬地を現わします。

自宅の庭木(シデコブシ)に着けて6年以上が経過した御城覆輪です。

過去の台風による塩害を受け、頭上に覆いかぶさっていた絶好の日よけだった枝も枯れ、元々落葉樹のため冬は直射日光にさらされて二重三重の厳しさに遭い、葉は着けた当初の半分ほどの長さになってしまいました。

せめて遮光だけはと思い、頭上に寒冷紗を張りました。

冬はそれもなかったため葉の緑色は失われ、黄色に変色していましたが、シデコブシの展葉とともに緑色を取り戻しました。

御城覆輪の横に着けた落ちこぼれの一寸法師(淀ノ海か青玉竜です。)ですが、昨年に引き続いて今年も開花しました。

昨年咲いた腋芽の反対側から出た花芽です。

開花は終わりかけていますが、2本程度しかない根でよく頑張っています。

棒カシに着けた富貴蘭朝日殿です。

棒カシは胴吹き芽が盛んで、切っても切っても胴吹きして樹形を乱します。

年に2回以上は剪定する必要がありますが、幹はしばらくすると葉に隠れてしまいます。

幹に着けたランも当然日影になり、カシの葉は皮質が厚いため遮光が強すぎる状態となります。

花が咲いたので枝の剪定をして、弱い日光が差し込むようにし小雨でも雨水が掛かるようにしました。

モミジに着けた薄ピンク色花風蘭です。

モミジも台風の塩害では葉を全て落としました。

そのせいかどうか樹勢の良かった薄ピンク色花風蘭も、1株のうち何本かが枯れています。

毎年花は咲かせますが、子を出して増えていく状況ではありません。

モミジ横の外壁はモミジの東側にあり、西日だけが当たるという悪い条件です。

同じモミジの別位置に着けた薄ピンク色花風蘭です。

薄ピンク色は写真で色を出すのが難しく、何枚撮っても良い色が出ません。

カメラの性能と撮影技術の問題ですが、花の色も薄いため無理はありません。

それでも幸か不幸か、モミジの葉が落葉すれば強い採光となるため、薄ピンク色が出ています。

実際にはモミジの葉が新葉を展開する時季に、採光を強くして発色を良くしたいところです。

風蘭の花芽が葉脇から出た時から開花まで、採光をやや強くすると良いと思います。

こちらもモミジの別位置に着けた薄ピンク色花風蘭の小株です。

上記の薄ピンク色花風蘭2点よりも、枝先の葉陰とならない位置に着けてあるため、若干濃色かと思いますが、採光が強すぎて枯れそうな気もします。

2年ほど前にカキの木に着けたセッコク交配種です。

まだ株を縛った針金も取り外してはありませんが、既に活着しています。

セッコク系は長生蘭を除いて強い遮光をしない方が良いのですが、カキは葉の面積が広く葉も密に展開するため、強い遮光をした状態となります。

花の発色は同種の株と比較して大分薄いように思います。

当宅のカキの木に着いている風蘭です。

着けてから20年は楽に経過しており、いつも見ているせいもありますが、あまり増殖している感じもしません。

写真は満開を過ぎた状態です。

毎年多数の実を実らせますが、1さやに10万粒とも言われる種子を既に数百万粒放出しているのに、周りに実生株は1本も見当たりません。

既に子房が膨らんでいる花もあります。

自宅西側にあり、草花の鉢植えなども置いていないため、風蘭に水を掛けることはほとんどない状況です。

8月27日の状況です。

上側の株には27個の種子が実りつつあります。

20年以上前に着生させてから肥料は一度もやったことがなく、それでも毎年相当数の種子を付けます。

大きなエネルギーを消費すると思いますので、花後に咲き終わった花を切り取るのが良いです。

カキの木の風蘭は毎年多くの花を咲かせますが、いつも同じ状態を保っていてくれるのは嬉しいことです。

台風の塩害を受けた時、カキの木は葉が茂っていたことと、風蘭が幹の北側に着けてあったことが幸運だったかも知れません。

カキの葉も塩害はほとんど受けませんでした。

普段の忙しい時には株を見ることもなく、花が咲き終わってから気が付くことも度々です。

水やりも施肥も消毒もやらず、ランにとっては自然の状態で生育していると言えます。

2022.8.7 今年も咲いてくれました

世界では国連常任理事国のロシアが主権国家を主権国家と認めずに公然と侵略を進めています。

人類は2度の世界大戦を繰り返し、その教訓と反省から内紛を除いて領土を奪う侵略戦争は、21世紀の現代に起こらないと多くの人は信じていました。

ただロシアは違っていたようで、第二次世界大戦でも終戦間際に参戦して日本の領土を奪うという狡猾な行動を起こしています。

東欧で起きている侵略戦争に世界中の人々の多くは義憤を感じていると思います。

ニュース映像から破壊を受けた農地や住宅の庭が無残な姿をさらし、農業も園芸も平和があってこその活動と思い知らされます。

爆撃で穴だらけの農地を耕し、瓦礫となった住宅の片づけをしている人々の姿の映像は忘れることが出来ません。

侵略を阻止することが出来るように願わずにはいられません。

日本も第二次世界大戦ではウクライナに侵攻したロシアと同じような戦争を起こしたと言えます。

日本は第二次世界大戦後、戦争をすることも、戦争に関わることもほぼなく過ごしてきましたが、世界のどこの国も経験し得なかった近代の歴史、経験を改めて検証し、できれば国民の合意を得、戦争への加担も含めて、外交による不戦を続けていってもらいたいと思います。

花時に掲載することが出来なかった風蘭・富貴蘭の開花状況をご覧ください。

以下の写真はオークションに出品したものが多いです。

オークションに出品したヘゴ着けした青玉竜の開花写真です。

「玉金剛」×「淀の松」の当園交配種です。

豆葉としては大型のため花付きも良く、見ごたえのある品種です。

葉重ね襟合わせよく、紺性の強い肉厚幅広の豆葉です。

花は距の短い天咲きです。

ヘゴ着けの青玉竜です。

ヘゴ着けしてから10年くらい経過すると、古い木は下葉が枯れ上がり上部から出す根も少なくなります。

外見上も良くありませんから、茎を注意して曲げ、針金等でなるべくヘゴに沿わせるように修整することもあります。

葉のない茎の上方から発根することを期待します。

ヘゴ材を縦に使い、ヘゴ材の天面に青玉竜を着けてあります。

ヘゴ材を横にして、その上面に青玉竜を着けてあります。

当園交配種の青玉竜・淀ノ海は開花時期が当園栽培の風蘭・富貴蘭の中では最も早く、例年は5月25日ごろから咲き出します。

今年は気候の影響と思いますが、多くのランが例年より1週間程度早く咲き出しました。

ヘゴ材を縦に使い、ヘゴ材の天面に東海を着けてあります。

大波青海の実生と言われていますが、自然に湾曲した葉が株元を巻くような形になります。

上向きに咲く花はやや大輪で、唇弁を前方へ突き出す形に咲きます。

紀州甲龍の花です。

紀州甲龍は、細葉がゆるやかに垂れ、稀に甲龍を現わします。

花は変化花で、距が細く垂れ、花弁も繊細な珍花となります。

獅子甲龍ほどは変化せず、端整で可憐な細花です。

写真手前右側の花は、花弁・萼片が合わせて6,7枚あり、距も2本という珍花です。

1本の花茎に様々な個性ある花が乱れ咲きます。

金銀羅紗実生の花ですが、これも正に珍花と言えます。

金銀羅紗は、肉厚の立葉で葉の表裏、茎ともに荒い縮緬地で、触るとざらざらとした感触があり、光線を反射して光っているようにも見える独特な品種です。

花は、輪数は少ないものの木の割に大型で、距がほぼ1回転し、葉や茎と同様に花弁・距ともに縮緬地になる変わり花です。

根にも同様の模様が見られ、株全体のどの部分も縮緬地を現わします。

自宅の庭木(シデコブシ)に着けて6年以上が経過した御城覆輪です。

過去の台風による塩害を受け、頭上に覆いかぶさっていた絶好の日よけだった枝も枯れ、元々落葉樹のため冬は直射日光にさらされて二重三重の厳しさに遭い、葉は着けた当初の半分ほどの長さになってしまいました。

せめて遮光だけはと思い、頭上に寒冷紗を張りました。

冬はそれもなかったため葉の緑色は失われ、黄色に変色していましたが、シデコブシの展葉とともに緑色を取り戻しました。

御城覆輪の横に着けた落ちこぼれの一寸法師(淀ノ海か青玉竜です。)ですが、昨年に引き続いて今年も開花しました。

昨年咲いた腋芽の反対側から出た花芽です。

開花は終わりかけていますが、2本程度しかない根でよく頑張っています。

棒カシに着けた富貴蘭朝日殿です。

棒カシは胴吹き芽が盛んで、切っても切っても胴吹きして樹形を乱します。

年に2回以上は剪定する必要がありますが、幹はしばらくすると葉に隠れてしまいます。

幹に着けたランも当然日影になり、カシの葉は皮質が厚いため遮光が強すぎる状態となります。

花が咲いたので枝の剪定をして、弱い日光が差し込むようにし小雨でも雨水が掛かるようにしました。

モミジに着けた薄ピンク色花風蘭です。

モミジも台風の塩害では葉を全て落としました。

そのせいかどうか樹勢の良かった薄ピンク色花風蘭も、1株のうち何本かが枯れています。

毎年花は咲かせますが、子を出して増えていく状況ではありません。

モミジ横の外壁はモミジの東側にあり、西日だけが当たるという悪い条件です。

同じモミジの別位置に着けた薄ピンク色花風蘭です。

薄ピンク色は写真で色を出すのが難しく、何枚撮っても良い色が出ません。

カメラの性能と撮影技術の問題ですが、花の色も薄いため無理はありません。

それでも幸か不幸か、モミジの葉が落葉すれば強い採光となるため、薄ピンク色が出ています。

実際にはモミジの葉が新葉を展開する時季に、採光を強くして発色を良くしたいところです。

風蘭の花芽が葉脇から出た時から開花まで、採光をやや強くすると良いと思います。

こちらもモミジの別位置に着けた薄ピンク色花風蘭の小株です。

上記の薄ピンク色花風蘭2点よりも、枝先の葉陰とならない位置に着けてあるため、若干濃色かと思いますが、採光が強すぎて枯れそうな気もします。

2年ほど前にカキの木に着けたセッコク交配種です。

まだ株を縛った針金も取り外してはありませんが、既に活着しています。

セッコク系は長生蘭を除いて強い遮光をしない方が良いのですが、カキは葉の面積が広く葉も密に展開するため、強い遮光をした状態となります。

花の発色は同種の株と比較して大分薄いように思います。

当宅のカキの木に着いている風蘭です。

着けてから20年は楽に経過しており、いつも見ているせいもありますが、あまり増殖している感じもしません。

写真は満開を過ぎた状態です。

毎年多数の実を実らせますが、1さやに10万粒とも言われる種子を既に数百万粒放出しているのに、周りに実生株は1本も見当たりません。

既に子房が膨らんでいる花もあります。

自宅西側にあり、草花の鉢植えなども置いていないため、風蘭に水を掛けることはほとんどない状況です。

8月27日の状況です。

上側の株には27個の種子が実りつつあります。

20年以上前に着生させてから肥料は一度もやったことがなく、それでも毎年相当数の種子を付けます。

大きなエネルギーを消費すると思いますので、花後に咲き終わった花を切り取るのが良いです。

カキの木の風蘭は毎年多くの花を咲かせますが、いつも同じ状態を保っていてくれるのは嬉しいことです。

台風の塩害を受けた時、カキの木は葉が茂っていたことと、風蘭が幹の北側に着けてあったことが幸運だったかも知れません。

カキの葉も塩害はほとんど受けませんでした。

普段の忙しい時には株を見ることもなく、花が咲き終わってから気が付くことも度々です。

水やりも施肥も消毒もやらず、ランにとっては自然の状態で生育していると言えます。